神社にあるのに秘密とされている存在があります。

これについて、そして秘密にされる意味などを紐解いてみたいと思います。

心御柱とは?

心御柱ってご存知ですか?

心御柱(しんのみはしら)とは、神社本殿の御神体を安置する場所の真下に置かれる、空洞の部分のこと。

柱状または箱状の構造物です。

目に見える形としては、木製の箱や筒などで構成されていて、本殿の建築時に密かに埋められることが多く、

神職であってもその詳細を語ることは避けるという

ミステリアス、かつ本質を表しているとしか思えない部分です。

これは一般的な「柱」とは異なり、建築を支えるためのものではありません。

そもそも、支えるという構造ではないのです。

そういう「柱」が、心御柱です。

誰も語らない本質とは

神主さんに聞いても絶対に教えてくれないし、そもそも教えてはならない極秘の部分である心御柱ですが、教えられないのにはいくつか理由があると考えられますよね。

例えば、神との契約、みたいな極秘かもしれないし

知られたら不都合な何かかもしれません。

好奇心で知りたがる輩はもちろん、敬意を持って理解できる人たちばかりじゃないことも挙げられるでしょう。

で、こういうことに食指が動いてしまうわたしとしては、ここは「本質」だと思うのです。

だからこそ隠されていると思います。

なんのこっちゃだと思うので説明していきますね。

結論を言っちゃうと、ここは空間、軸、そして敬意・・・

伝承を紐解く

誰も語らない心御柱、記述なども一切残されていません。

ですが、一部に民間伝承として残っているらしいのです。それによると、

・その地域で一番の長が、心御柱の秘儀に参加する

・秘儀の内容とは、木を立てて、そこに刃で傷をつける

・参加した者はその後必ず亡くなっている

ここで感じたのは、この心御柱部分が、「死と再生を表すポータル」のようなものになっていて、ある意味人柱のような意味合いで、参加した者の命と引き換えに、新しい生命が生まれる。

・・・というサイクルがここから始まる、ということではないかということです。

こんな言葉があります。

内も外も玉垣(たまがき:結界や囲い)を清め、浄化しますと申し上げます

- ここでの「汚き」とは、文字通りの汚れだけでなく、悲しみ・怒り・嘆き・不浄なものなども含まれます。

-

「滞りなければ」とは、それが流れている・留まらない状態を指しています。

-

「穢れ」は、滞り=エネルギーの停滞によって生じるということです。

つまり、「どんなに汚れていても、それが淀まずに流れていれば問題はない」という、非常に深い自然観・浄化観です。

また、

-

「玉垣」は、神域を囲む結界や境界のこと。内側と外側の両方を指しています。

-

それを「清し浄し」とするのは、物理的にも精神的にも清めるという宣言です。

ここでは、物理的にも精神的にも、どちらもやりますということです。

心御柱の思想:空(くう)と軸

とりあえず、心御柱の役割について少しだけ掘り下げていきたいと思います。

柱と言っても柱の役割を果たしていない、小さな箱や金属である心御柱ですが、

柱と言って思い浮かぶものは二つあります。

一つは神々を数える時の「柱」で、オシリスが棺に入れられ固められ、柱にされていたという話です。

もう一つは、諏訪の御柱祭です。

御柱祭については、こういう祭りはアジア、インド、古代のトルコ、ケルトの民(ドルイド)、もっと古くはイスラエルの民の祭りが、ここまで受け継がれているらしいです。

ワクワクしますね?

ケルトの民は、神は地下、地中、水中にいると考えており、木を立てるという行為につながるのだそうです。

(確か「諏訪神社なぞの古代史:隠された神々の源流」だったと・・・)

それが、「中心軸はここである」という宣言だと考えました。

つまりこういうことです。

この場所を中心として、物理的に新しい存在=宇宙=生命が生まれたということにする。

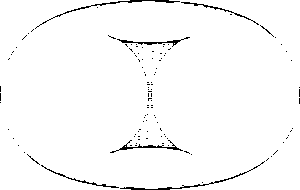

そもそもトーラス自体がわたしたちのエネルギーを表していますよね。

空間だった場所に、循環するエネルギー場を生み出した。そこを神職が滞らないように守っていきますよという意味です。

ここは補足説明だけで長くなりそうなので、まとめます。

・禅や老子、神道にも共通する「空」の概念

・空間があるからこそ、神が宿ることができる

・それを支える“意志の柱”

・目には見えないけれど、感じ取ることができる軸の存在

だいぶ飛んでしまいましたが、言いたいことがここじゃないので進めますね。

木に傷を入れる意味

心御柱自体「この軸を神籬として、ここに宿ってもらう」ということだとは思います。

でも個人的には納得できません。

そもそも、「宿ってくださいね〜」と思っている神職には、わたしはにっこりして一礼するのみです。

それだと秘密にする理由としては弱いし、御神体と同じってことになります。

そうでしょう?

なので、木に傷をつけることに何か秘密があるのではと考えました。

以前、御神木を切るというドキュメンタリーを見ました。

切り倒した後、切り株に新芽を挿しておくんですよ。それは山の神や精霊への感謝を表していたと記憶しています。

御神木でなくても、木を切る職業の人たちや、庭木などを切るにしても、わたしたちは木に対して、昔から敬意と感謝を込めて接しています。

それなのに傷をつけるのですよ。

ここに意味がないはずないじゃないですか。

そしてその後、秘儀に参加した人は亡くなってしまうんですよ。

意味がないはずないじゃないですか。

というわけでここを探っていきたいと思います。

傷が印であるとか、そこが入り口であるとか、そういう話じゃありません。

そもそも、その説明で納得できないからこれを書いております。

この時点で一つ可能性があるとするなら、こんな感じでしょうか。

傷をつけられた木は、そこから再生しようとします。

なので、木の組織を「一旦殺すことで新しい流れが生まれる」という考えです。

なかなか良くないですか?

でもね、違うんですよ。

だってそもそも、神という存在を「下ろす」とか「宿す」とか、そういう考え方自体納得いかないわけですよ。

神というのはそこらじゅうに存在しているんです。

言ったらわたしたちの内側にも存在しています。

なのにわざわざ、それを忘れてしまう人たちのために、「宿す」必要があるのでしょうか。

というか、それを神職が隠すと思います?

「ここに神を宿らせるために、心御柱を立てます」

とか言ったら、みんな有り難がって参拝するでしょう。

だったら隠す必要なんてないわけです。

イシス関連説

「増幅」という意味かもしれません。

その土地、その場所、特定の場所にエネルギーを集め、固定する(ずっとそこにエネルギーが注ぎ込まれるようにする)という意味だとすると、それは「魔術」ってことになります。

まあ、だとしたら神職が隠そうとするのもわからなくもありません。

柱のところでオシリスが出てきました。オシリスといえばイシスが蘇らせた神で、全てを見通す目で有名な、ホルスを生み出した存在です。

そしてイシスは魔術と関連しています。

イシスと魔術、そして黄泉の国や4次元についての考察を少し前にしていました。

公開していいかわからないので、ほとんど水面下で話しています。

実は宗教に関係なく、次元や人体、宇宙、エネルギーとのつながりという概念は共通していて、誤解を招くために隠しているのではないか?という考えです。

でもね、それだとスピリチュアルに偏りすぎちゃいます。

好きではありますが、それだと納得できないんですね。隠す行為にまでつながる必要がないと思うのです。

心御柱と契約の箱の共通点

実は心御柱の話を最初に聞いた時、契約の箱なのではないかと思ったんです。

契約の箱も同じような役割をしているに違いありませんね。

そして、「その神社に宿らせる神」という限定的な考え自体が間違っているのではないかと感じました。

もっと古くから人々が大切にしてきたものがあります。

木や自然など様々な存在、過去にこの地を人が住めるようにしてくれてきた存在、そういう歴史を含んだ深い意味があるのではないかと思ったんです。

どちらも「神の臨在」をある場所に宿らせるための軸(容器・空間・媒体)です。

-

契約の箱は、十戒の石板が納められ、神との契約を「可視化」し、神の意志の居場所となるものでした。

-

一方、心御柱は、宇宙の中心軸としての柱であり、「神が宿る」ではなく、「神が現れることができる空間を定める」ものです。

物理的な器というより“神の臨在と人間の関係性の象徴”で、「ここからはじまる」という意思表示の場でもあるんですね。

「神を宿らせる」という誤解

「神社に神を宿らせる」「この柱に神を降ろす」という表現が好きじゃなかったわけです。

これはある意味で人間側の都合によるものと言っても良いのではないでしょうか。

柱や空間、箱などの媒体は、人がその存在に気づき、アクセスするためのインターフェースにすぎません。

だから、神は柱に限定されないし、神社にも限定されない。

むしろ、柱や神社があったことで、そこに人の「畏れと敬意」が集中し、そのエネルギーが神性の通路となった──という順序なのかもしれません。

神とは何か

ここで神とは何かという話です。

国や文化によってだけでなく、時代や理想が移り変わることによって、その概念も変わっていると思います。

別にそれが悪いというわけではありません。

そもそも神と呼ばれるような、説明のできないエネルギーや見えない法則、見えない世界はあると思います。

一言で言うなら「統合した存在」でしょう。

だから、神はアラーしかいないと言う人も、

ヤハウェこそ神だという人も、

天照大神だと言う人も、

大日如来だと言う人も、

ブラフマンや玉皇大帝、ワカンタンカだと言う人も

それ以外の神や人の教え、宇宙そのものだと言う人も

全部受け入れて「YES」と言うのが統合の立場です。

そもそも、神とは人を助ける存在であったはずです。

創造した存在、苦難から救ってくれたり、生きやすい世界にしてくれた存在です。

まとめ:古代の人々が守ったもの

「その地を住めるようにしてくれた者たち」

「木や自然そのもの」

「名もなき祖先の祈りや行為」

これこそが、本来「神」と呼ばれていたものの源泉ではないかと思うのです。

特定の神格に名前をつけて「この神がここにいる」と言い始めたのは、

もっと後の時代、国家や統治の論理が関わってからの話です。

神格化される前の神性──

つまり”生命と時間の記憶”を辿って、わたしたちが本当の意味での「感謝や敬意を込めたもの」

だからこそ、物質としての「何か」に限定させるのではなく、「空間」に意味を持たせているのではないでしょうか。

ここでは書けなかったこと、書かなかったことがたくさんあります。

誤解を招く考え方ということもそうですが、そこに至るたくさんの知識や情報は、書かなければそこに無いように思えるかもしれません。

しかしそこには確固とした意図があって、ここまで読み進めて下さった方々の心の中にも、きっとそれぞれの「心御柱」がなんなのか、という考えが芽生えたのではないかと思うのです。

わたしの考えも、どんどん変わって行くでしょう。生きて循環しているからです。

そういうプロセス、機会自体が見えない「柱」として心の中にしっかりと存在している、ということなのではないでしょうか。

そしてその見えない柱は、集合意識として、御柱と繋がっているのかもしれません。

まだまだ話し足りないですが、そろそろ終わりたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

コメント